“Allá en mi juventud, antes de haber salido de casa de mis padres dispuesto a viajar, ya conocía yo el estruendo del mar de páginas y páginas que ya había leído. Llegaba el mes de mayo con todo florecido, el rodillo del alba se ponía a girar, sólo había que oír al soñador hablar de la vida tal si ésta hubiese ocurrido”. Los verdes años de Ruy Belo, poeta portugués muy vinculado a España, donde vivió y escribió, no son diferentes del pasado de muchos de nosotros que vivimos ciertas rutinas a finales del siglo pasado. Este soneto de Belo, sin duda, es de mis poemas favoritos, quizás porque veo algo de mí en él.

Allá en mi juventud, antes de haber salido de casa de mis padres, los años eran lentos. No solamente los gatos en el tejado me parecían gigantes, los días eran enormes, y las vacaciones de verano eran esa eternidad de luz y calor con derecho a algunos días de piscina municipal y, gracias a mi tío, algunos chapuzones en la playa.

Iba al colegio, jugaba en la calle, hacía los deberes, montaba en bici en el barrio, leía montones de cómics, veía la tele, ayudaba y acompañaba a mis padres (¡odiaba trabajar con mi padre!), o me quedaba con mis abuelos, en mi otro barrio, con una rutina muy semejante. La verdad es que, en mi infancia y juventud, mi vida (y la de la mayoría de los chavales de mi edad) no estuvo sometida a ninguna obsesión por “hacer cosas”.

Nuestro tiempo obedecía al reloj y al calendario como los demás. Los días tenían 24 horas, la semana iba de lunes a domingo y el viernes nos enamoraba al son de The Cure porque estábamos en puertas del merecido fin de semana (It's Friday, I'm in love!). La vorágine existía en nuestras pasiones y en nuestras amistades cara a cara o, si lo teníamos ya en casa, por teléfono fijo.

Mi estimado lector detectará algo de viejuno en mí, algo de desencanto en mis palabras y quizás piense que soy un nostálgico, o peor, un analógico. No voy a contradecir sus pensamientos, sin embargo, no le ocultaré que nací en fechas en que sociológicamente se me puede considerar, todavía, Millennial o miembro de la Generación Y.

Solo me gustan los rótulos en los frascos para no equivocarme al abrirlos y ser consciente de su fecha de caducidad. Que se vean las personas, las generaciones, como colectivos etiquetables, consumibles, es cosa de la sociedad, no es cosa mía. Sé que viví sin imaginar lo que es Internet, sin imaginar que un día iban a existir hoteles donde se paga para que nos quiten el móvil, que iban a existir redes sociales más allá de la familia, amigos, barrio o ciudad. Seguidores ya existían, pero nos enseñaban a tener cuidado con ellos. Influencers también, sin embargo, no era fácil llegar a los medios de difusión, eso exigía algún escrutinio y algún mérito. Sé que el ritmo no era el de hoy y que teníamos más oportunidades de fijarnos en la duración de los días, en las estaciones del año. Sé que vivíamos más al compás de la naturaleza.

Al contrario de muchos que conocieron esta realidad, no creo que haya sido un privilegio, fue pura casualidad. No merece la pena demonizar la sociedad, echar la culpa al capitalismo salvaje, a la tecnología abrumadora, a la aparente falta de rumbo que lleva este mundo. Soy tan insignificante que mis teorías solo le robaría más tiempo a mis lectores y si estas líneas ya se lo están robando, humildemente, les ruego que me disculpen.

Si hay algo que me preocupa, más incluso que el cambio climático y la deshumanización del presente, es la velocidad con que esta posmodernidad nos está obligando a vivir. Si en los adultos es ya algo preocupante, estoy seguro de que en los niños es algo efectivamente dañino.

Intento proteger a mis hijos de esta realidad, intento que sus vidas no estén sometidas a la dictadura del tiempo ocupado con miles de actividades y no estoy obsesionado con que estén siempre haciendo algo. Me da igual que se aburran. Jamás seré su entertainer, ni exigiré a nadie que lo sea. Soy su padre. Me gusta que sean niños llenos de energía, pero no pasa nada si están pensando en las musarañas.

La mejor estimulación precoz que he encontrado es acompañarlos, que la calidad del tiempo que estamos juntos no sea considerada como buena o mala, sí como honesta y sincera en afectos. Por eso me ha preocupado que mi hijo de ocho años me dijera: “Jo, papi, el curso pasó volando…”. Su noción del tiempo, a tan temprana edad, me hizo reflexionar, me hizo volver a mi propia noción del tiempo en mi infancia y descubro que tenemos que bajar el ritmo, que fijarnos más en la naturaleza, algo que, acorde con los patrones de la era digital, es no hacer nada productivo.

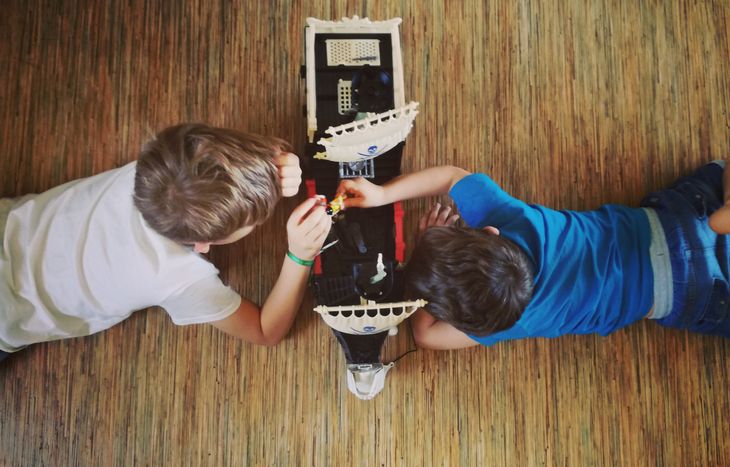

Estoy escribiendo esta crónica y ellos están jugando, tendidos en el suelo. Hace calor y solo podemos salir al final de la tarde. Quizás estén aburridos. Yo vuelvo a Ruy Belo, a cómo “todo pasaba lejos en otra vida y tenían las cosas siempre una salida, ¿Cuándo fue? Ni yo mismo sabría contarlo. Era mío el poder que se tiene en la infancia, no existía entre yo y las cosas distancia y era todo posible con sólo desearlo”.

Si somos capaces de tener esta distancia entre nosotros y las cosas, algo me hace creer que tendremos un tiempo en nuestras vidas en que todo era posible.

Luis Leal nació en Évora (Portugal) en 1980. Es licenciado en Enseñanza de Portugués e Inglés, y tiene un máster en Historia del Arte. Ha ejercido la profesión de profesor de lengua y cultura portuguesas en tierras rayanas de la Extremadura española a lo largo de más de una década. Al mismo tiempo ha colaborado en programas de radio y televisión, en la prensa española y portuguesa, así como en diferentes proyectos de traducción literaria, de divulgación cultural y cooperación transfronteriza. Cronista activo en la prensa y en la blogosfera, tiene alguna poesía publicada.